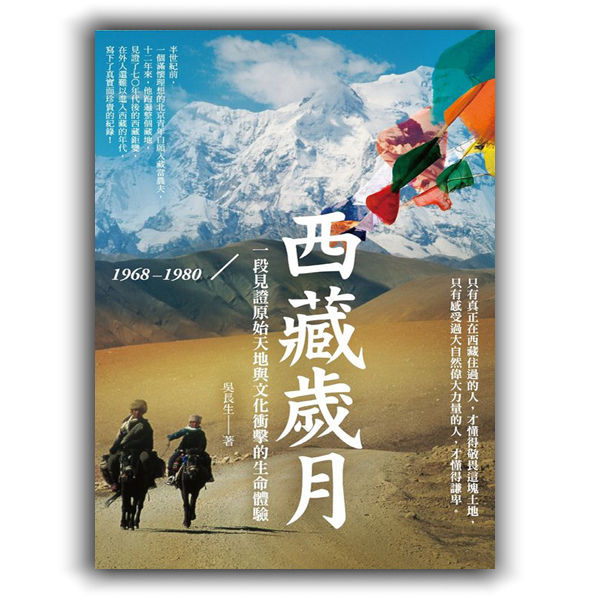

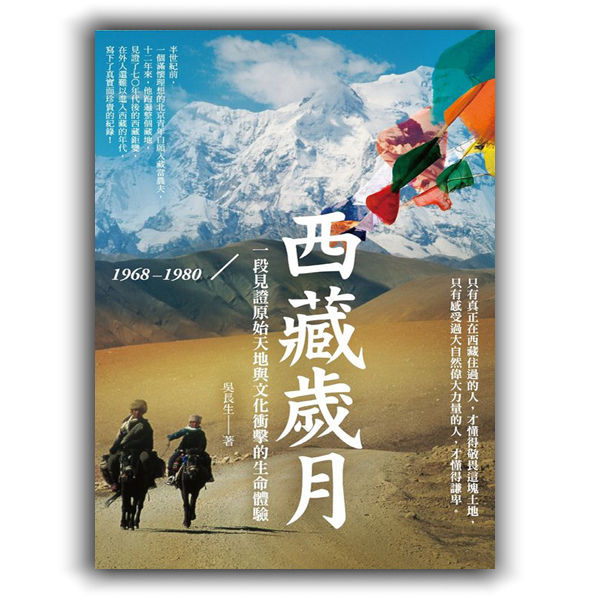

好書推薦。西藏歲月

【西藏歲月】是我去年此時(2016年7月)閱讀的,

當時就覺得一定要向大家推薦這本氣勢磅礡的史詩鉅作,

只是後來忙著出版自己的新書【攝影。旅行】,

拖了一年現在才有時間撰文介紹!

面對這樣一本又重又厚的經典鉅作(獲選亞洲週刊2016年度十大好書),

突發其想……借用一段朱天心的文字來開場:

2017年7月22日朱天心應邀於香港書展演講,

會後和梁文道舉行短暫對談,

他們有段共同的結論頗耐人尋味:

兩人都認同這是一個 所有人都極度自戀、自我膨脹的時代,人們只願意 關注自己,而不談大價值、大意義,不思索大問題,嚴肅文學或許是沒用的!

所以,

當大夥都 極度自戀 地在臉書、部落格或line上關注自己的吃喝玩樂之餘,

何妨也抽個空,

瞭解【西藏歲月】的作者吳長生,

如何在20歲到32歲最精華的青春年少

下鄉到偏遠的西藏農村度過飽經風霜的12個年頭(1968-1980)。

而當時

文化大革命正翻天覆地燃遍整個中國,

他用青春,記錄了那個年代最純樸原始的西藏!

而根據近日(6月26日)的媒體報導,台灣年輕男女的青春歲月則是:

排隊 3 小時吃「一蘭拉麵」……

台灣年輕人的心聲:工作多做多累,下班不玩樂打卡不然

要幹嘛!

兩相對照,

再來看看 20 幾歲的吳長生在西藏的生活經驗,這是他所描述的 水葬 :

由於加查靠江,對死者最普遍實行的是水葬。天葬是把屍體肢解、剁碎後餵禿鷲;水葬則是把肢解、剁碎後的屍體投入江水餵魚,因此鷹和魚都被視為佛的使者。而與拉薩等地由專業天葬師操刀的天葬不同,這裡的水葬是自家親人和親密朋友自行動手。聽起來很殘忍,但這也反映藏族百姓的淳樸與無邪。他們並沒有把死看得這麼可怕,認為是到另一個世界去服侍佛祖了,「禮送」他們是件很神聖的事。而且參與動手送葬的人越多,說明死者越有人緣;剁得越細,魚吃得越快,轉世的速度也就越快。如果遇上群眾關係不好、又無親友的「老絕戶」,隊裡會安排幾個領主代理人之類的管制分子去發送,然後不斷叮囑:「絕不能整個往江裡扔,至少要用斧子把臉砍爛,讓人辨認不出來。」為什麼?「因為如果能看清楚臉,他在江上漂流中就會不斷被人『認出』是誰,說這是『某某』,他就長久不能轉世」。

另一次親歷水葬則是兩年後,一天早晨加工廠有位姑娘上工遲到了,她不好意思地解釋說:「阿爸夜裡去世了,因為到江邊送他,所以遲到了。」她父親是老病號,瘦瘦的,總用手捂著胃部一臉痛苦……平常就以一般胃藥對付著,終於熬到了頭,過世時不過四十多歲。怎麼發送的?「阿爸是半夜去世的,我們不想麻煩鄉親們,就自己送了。大姐背著阿爸,我和阿媽提著刀斧跟在後面,摸黑到了江邊。然後我們一起動手,把阿爸剁碎送到江裡了。完事時天剛亮,我回家洗洗,抓了點兒糌粑就趕來了,沒想到還是遲到了。實在對不起!」我不知該用什麼語言安慰她,只連連說:「沒關係,沒關係,別太難過。不行就回家休息吧。」她表示沒什麼,可以繼續上班。

所以,50 年前西藏年輕小姑娘連夜把病逝的老爸剁碎餵魚後,清晨還得趕去工廠上班;而 50 年後台灣年輕人下班後忙著玩樂打卡之餘,不忘爭相花三小時排隊吃日本來的「一蘭拉麵」。

你看!就是這麼有趣的對比,

才極力推薦大家閱讀這本文革時期的【西藏歲月】。

當然「水葬」那段乃出版社精挑細選出來行銷賣書的文字,

難免戲劇效果較強,

不過同樣是【西藏歲月】的行銷文字,

這段就寫得很棒:

半世紀前,

一個滿懷理想的北京青年 吳長生 自願入藏當農夫,

十二年來,

他跑遍整個藏地,

見證了七○年代後的西藏鉅變,

在外人還難以進入西藏的年代,

寫下了真實而珍貴的紀錄!

1968年,一名連中學都還沒讀完的北京學生,在豪情與迷茫的驅動下闖進西藏當農民。三年來適應了吃糌粑、喝酥油茶,與蝨子跳蚤為伴的生活,也學會了流利的藏話。

其後八年的記者生涯,讓他在西藏七十多個縣的五十多個中留下足跡。不但成為第一個進入可可西里無人區採訪的記者,還騎馬深入「無法無天無官無管」的險惡三岩地區,體察終日辛勞不得溫飽的百姓艱難,及連牛羊都飢餓到改吃葷的悲慘現象。西藏惡劣環境的烈日、酷寒、強風時時相伴,突發的高山症、雪崩、泥石流坍方、車禍,及罹患雪盲症等災難更隨時威脅生命。也親眼目睹天葬、水葬,投宿於2妻10夫之家,感受宗教的強大力量,及漢藏文化的激烈衝擊。

1968-1980年,

他用青春,記錄了那個年代最純樸原始的西藏!

初到西藏的吳長生(紅色註記那位)

接下來,

就節錄幾段【西藏歲月】裡的文字,

讓大家見識吳長生於文革時期

在西藏的生活起居及所見所聞!

【一】、先來看看西藏的 雞 和 熊 :

那時村裡養雞的很少,據說因為雞的爪子像人手,同類不相食,所以藏族百姓不吃雞。西藏的雞野性十足,個頭明顯比內地的小,而且能飛十幾二十公尺高,下的蛋也偏小。這裡養雞不用雞籠,因為晚上所有雞都飛到樹上棲息,像群居的大鳥一樣。

節錄自第088頁

野桃樹在加查幾乎是遍地開花,春夏之交,有樹的山坡、山溝,都有野桃的蹤影……到了秋天,桃子就是老鄉們的天賜收成。凡有點兒勞動能力的都上山收果,然後晾成桃乾,與核桃、乾奶渣、青棵爆米花一起,成為自食、待客的零食。而與人們共同享用這天賜之果的,還有……棕熊。

剛到加查,就曾受到善意的警告:千萬別獨自上山,不然遇到棕熊就麻煩了。鄉親還講了不少棕熊的趣事,比如每逢山桃成熟季節,棕熊就特別活躍,牠們來到樹下,先嚐嚐落果的味道,如果很甜,牠們就爬上樹去,用力搖晃,把熟桃盡量搖下來,然後往樹梢頭爬,最後扯著樹枝摔下來,因為棕熊只會爬著上樹、不會爬著下樹。由於肉墩墩的,加上拉著樹枝,牠們摔下來也沒事,馬上就岔開兩條後腿,坐在地上大嚼山桃了。棕熊吃桃是名副其實的囫圇吞棗,用前爪抓著山桃一把把地整吞。牠們遺留在山道上的糞便可證明,這哪裡是糞便啊,就是一堆堆乾乾淨淨的山桃核!而這些特殊的糞便,又成了老鄉們收集的對象。豬很愛吃山桃核的桃仁,自然成為豬的冬天飼料,牙尖齒利的豬「嘎蹦嘎蹦」地嚼桃核,吃得香著呢。

節錄自第135頁

【二】、其實西藏的生活條件極差,饑寒交迫時連吃草的 牛羊 都會 吃葷,飼主乾脆直接餵牠們吃魚。下面就是一段餓馬吃馬,飢牛餓羊吃魚的記載:

三、四月分,正是青黃不接的冬春季節,多數牲畜經過幾個月的饑寒煎熬,已經瘦骨嶙峋、異常孱弱。它們終日在已經光禿禿的灰黃灘地上低頭啃食,不遺餘力地把露在地面的短短草莖和地面下的淺根啃進嘴裡,但已經反復啃了多遍的草場,實在沒有多少倖存的草料。每天都有牛羊被餓死,人們剖開只剩下皮包骨頭的死畜,發現它們胃裡的草絲很少,多半是一併吞進的細碎砂石!有的還混雜著縷縷畜毛,那是它們餓極時,相互啃食的證物。一位牧民告訴我,他就多次驅趕過一些追著同伴撕咬皮毛的餓馬。

一九七六年四月初,我來到當雄縣。沿山溝攀援了幾小時,出名的納木錯(納木,「天」之意;錯,「湖」之意)呈現在眼前,舉目無垠的天湖此時已是一面巨幅的天鏡,湖邊參差站立著橫七豎八的冰板,那是大風把湖冰吹推向岸邊形成的奇景。太陽光加上湖面反射,眩目刺眼,而呼呼的湖風又使寒氣直侵肌骨;在湖畔牧民的定居房中,則是另一番「氣候」:熊熊的爐火,烤得人熱汗淋漓,喝著噴香的熱酥油茶,熱情的主人介紹了他們戰天鬥地、越冬保畜的絕招。夏秋時節,流入納木錯的一些河口,都有大量魚類彙集。為了解決冬春飼料匱乏問題,生產隊便組織大家大肆捕撈,就地開膛破肚後在湖灘上晾乾,等乾透後集中儲存,冬春時用來餵牲口。「牛羊吃嗎?」「餓極了,什麼都吃!魚乾是高蛋白,對增加牲畜體力很有效。」據說,沿湖的不少社隊都這樣做,確實解決了越冬缺草缺料的大問題。

節錄自第275頁

【三】、既然當時西藏很多棕熊,藏胞雖不吃熊,但漢人皆知 熊掌 之美味。於是每逢棕熊攻擊人類而遭擊斃時,漢人便趁機取其掌而烹之,但如何 料理 可是一門大學問,書裡這段寫得詳盡又有趣:

一九七六年底回內地休假時,專門探問了熊掌的烹製方法……幾番周折,終於得到了據說是清宮御廚的烹製秘法。一九七七年春,回到拉薩不久,我便著手如法炮製。

從天花板取下已經乾透了的四隻熊掌,扔掉了其中一隻腐敗的,將剩下的三隻用溫水浸泡。與此同時,我和余長安四處尋找瀝青。找到後,我們開始頭道工序--去毛。先把瀝青塊放在廢鐵桶裡加熱,熟成滾燙的黑漿,把熊掌依次浸進去,反復燙後提出,再往沾滿瀝青的熊掌上猛澆冷水。瀝青遇冷,迅即結成硬殼,用榔頭敲碎硬殼,熊掌上密密的硬毛,就與瀝青一道被連根拔下。如果不是高人指點,真不知道熊掌竟要這樣去毛,也許我們只會像在加查插隊時看到部隊炊事員那樣,用收拾豬蹄的辦法,為熊掌刮毛,而那些堅實的毛根,根本就弄不乾淨。

第二道工序是「拔味兒」。把熊掌與蘿蔔塊一同擺進高壓鍋,放在汽油爐上猛煮慢燉,目的是用蘿蔔塊吸拔出熊掌的腥臭氣味兒……燉完第一次後,連湯帶蘿蔔統統倒掉,熊掌則要放在清水裡浸泡一天。如此燉了倒,泡了再燉,反覆三次,整整折騰三天,二十幾斤蘿蔔用盡,臭氣逐次消減,三隻大熊掌剔去骨肉,變成了一小堆軟而有彈性的膠質類物質。到此,前期工序算是完成。依照秘法,又找來一小塊金華火腿,幾個香菇、一個玉蘭片罐頭。分別切成薄片後,與熊掌片分層放在一個大碗裡,用高壓鍋蒸,蒸透起鍋後,再燒上蔥末、薑絲等調製的湯汁。

按「宮廷秘法」烹製的山珍,歷經一週,終於端上了餐桌。我和余長安請來共同品嗜的食客僅有三人,因為東西就只有一碗,無法招待更多人。大家都是第一次吃熊掌,隆重而激動。我沒先下著,而是看著大家把第一片熊掌送進嘴,等到不約而同的「好吃」評價後,才像通過考試一樣鬆了一口氣。很快,熊掌就光了,而辛辛苦苦從幾千里外揹回,又忍耐數日臭氣足熏的我,卻一片都沒嚐。為啥不吃?因為熏飽了,只要看到它,就會感到一股刺鼻的臭味兒,令人產生抗拒。其實,我並非第一次接觸熊掌早在七八年前,就曾被部隊邀請去品嚐燉熊掌,可那股極像「臭腳ㄚ子」的異味兒,我實在難以接受……現在知道「味兒」衝是因為烹製不得法,缺少了一個重要環節--用蘿蔔反覆拔味兒。好東西,不會做,就成了廢東西。

節錄自第323頁

【四】、在地廣人稀的西藏交通極不便利,更何況是50年前!接下來是三則 頗難想像 的記事,皆和交通有關:

申紮,從管轄面積說,絕對是全國屈指可數的大縣……別說手機等現代通訊工具,連傳統的有線電話也只覆蓋了縣機關周邊的一個小範圍,其餘廣大地方的通訊聯絡全部靠四條腿的馬和兩條腿的人。最遠的公社,離縣機關有半個月的騎馬路程……因此縣裡要開一次縣、區、公社的三幹會,必須至少提前一個月發會議通知,因為通訊員帶著通知當天騎馬出發,半個月才能到達最遠的公社,公社負責人接到通知就上馬,又得半個月才能到縣裡,剛好趕上開會。這還是一切順利的情況下,如果途中遭遇麻煩,那就沒法按期到縣了。

這來回的一個月,不論送通知的還是參加開會的,都必須「全副武裝」,不光要帶鋪蓋、乾糧,還得帶著燒茶的鍋及栓馬的鐵釘。每天晚上,找到有水有草的宿營地後,先要安頓好馬,飲足水後,找一片草比較多的地方,釘牢釘子,把馬的韁繩拴好。因為荒原上沒有樹木,連灌木叢也沒有,只能以釘拴馬;然後挖灶支鍋煮茶。第二天早餐後,收拾行囊、茶鍋起身。如此反覆十五天,散會後,還要重複十五天,才能回到公社。

至於(開完會)要往下傳達貫徹會議精神,那就是更加漫長的事兒了,而在文革那個風雲急劇變幻的年代,往往是一個「新精神」還沒完全傳達貫徹下去,另一個更新的「精神」又來了,前後兩個「精神」可能完全不同。弄得基層幹部無所適從,快的地方,朝令夕改、翻雲覆雨,頻繁轉向;慢的地方,乾脆就偷工減料、現買現賣,只傳達貫徹最後到的。其實,不斷變換的就是那些政治術語和口號,不管你怎麼變,牧民該怎麼做就怎麼做,該怎麼吃就怎麼吃。

節錄自第306頁

(作者搭便車的經驗,烈日下苦等數日才搭到車)一連幾天毫無結果。白天,無聊難耐。我坐在背包上,面向東方,只要稍聽到一點兒引擎聲響就滿懷希望地站起來翹首以待,車還在百十公尺外,我就友好地揚手致意。但是,飛馳而來的車,十有八九連速度都不減,從身邊疾駛而過,揚起一陣塵灰;難得有一輛停下,不用開口,只見駕駛室裡已經「滿客」,我只能點頭致謝後禮送駕駛員繼續前行。最難熬的是中午那幾個鐘頭,驕陽沒遮沒擋地曝晒,渴餓交集的我早就委靡不振了,只能頂著唯一的舊報紙在路邊枯坐。為了盡量輕裝,下鄉根本不能帶書,只能隨手揣幾張多用途的報紙:坐時當墊、頂著遮陽、閒時翻看、「急」時擦試。為了打發時間,一張舊報往往被從頭到尾讀好多遍,連天氣預報都能熟得背下來。

節錄自第372頁

(暴風雪裡的搭車經驗)第一輛被堵住的汽車是在下山的路段,公路邊坡上的一大堆積雪被狂風掃下,阻斷了道路,汽車駕駛員無力清雪,只能躲在駕駛室裡等待。而後續的車輛不知道前面已經堵路,依然源源不斷地開過來,在路上排起了長龍。有些沒經驗又大膽的司機,不甘心在風雪中苦等,就開下公路,想沿著緩坡繞過堵塞路段,殊不知那些緩坡下其實暗伏著無數陷坑。由於風雪交加,公路邊原本坑窪起伏的山坡,被大風雪抹成了柔緩的坡面,給人一種能緩慢行車的錯覺。但當車子一軋上時,陷坑就露出了猙獰面目,離公路沒幾公尺就咬住了車輪。更可怕的是,後續的車發現前面堵車,打算倒車後退時,車後也發生了邊坡積雪斷路的情況,於是上百公里的路段,被積雪切割成了無數小段,多則上百、少則十幾的汽車全部動彈不得,前行無路、後退無門……在風雪中,汽車不敢熄火,一直開著發動機,一是為了抵禦零下三、四十度的低溫,二是怕熄火後水箱、油箱被凍,想發動時都點不著火。但汽油有限,晝夜發動,油箱裡的油料很快會耗盡。這場大風雪中不幸罹難的數人,基本上都是因為汽油用盡,凍餓而死,其中還有襁褓中的嬰兒……在那個年代、那個地區、那種特殊氣候下,面對大自然的肆虐,人實在太渺小,生命實在太脆弱!

道班工人們說,被大雪長時間困住,使不少人出現異常舉動。有的棄車而去,揚言再也不幹這種「鬼活兒」,有的卻不顧汽油耗盡,死呆在冰冷的駕駛室裡,直至凍傷,甚至被凍死;被救到道班的人們,真是饑寒交迫到了極點,稍一緩過勁兒,就不顧一切地搶食。由於道班人員有限,一個小高壓鍋就滿足了日常做飯的需要。一下子來了好幾十人,小鍋沒用了,只能用燒水的大鐵鍋煮粥。先要煮冰化水,然後洗米下鍋。海拔五千多公尺的地方,氣壓低,大鐵鍋裡的水六、七十度就大開了,沒有半個鐘頭,大米煮不透。但渴極餓狠的人根本等不了了,水剛一冒泡,大家就迫不及待地下手用碗去舀著吃。他們已經不顧生熟,只想趕快往肚子裡填點兒熱的東西。

節錄自第272頁

【五】、參觀了藏藥的製作過程,才驚訝原來 西藏 以前是 汪洋大海:

在簡陋的廠房裡,我觀看了製藥過程。設備和操作,基本上還是原始的,粗笨的鍘刀,石製的杵缽,腳蹬的藥碾,手揉的藥丸。儘管這裡植被很差,但也生長著許多能入藥的植物,其中還有些是高原地區獨有的,像雪蓮花、一支蒿等;而動物類藥物也不少,能認出的有鹿茸、鹿腎、熊膽、虎骨(其實是豹骨)、羚羊角等。引起我特別興趣的,是一堆堆形狀各異的化石,最多的是大大小小的貝類,還有一些魚、蟲類。製藥的師傅說,這些都是在附近挖的,研成粉末可以入藥治病。這些化石足以證明青藏高原的確曾經是汪洋大海,因為豐富的貝類只有海底才有。

宇宙無常,造化弄人!曾經碧波翻滾的洋洋大海,不知怎麼一折騰,就演變成了地球最後隆起的陸地,有世界屋脊之稱的青藏高原……

節錄自第306頁

【六】、吳長生下鄉到西藏當農民時才20幾歲的小夥子,此時正 青春洋溢,遇到藏民少女難免有種需努力克制的微妙 情愫,下面是兩段有趣經驗:

這間用草皮塊堆砌的房子,四公尺來長、兩公尺來寬,高度一點七公尺。屋頂是平的,由幾根胳膊粗的橫棍,架著上面的薄石板和草皮,從一些縫隙可以看到天。這哪是房子啊,就是一個草棚,但在藏北,這已經是很難得的建築了,因為別說房樑,就是筷子粗細的木棍,在荒漠的草原上也很難找到,這家主人「豪宅」頂的那幾根木棒,不知是從幾百里外弄來的。屋子不大,但除了中間的火塘,塘邊兩塊薄薄的舊羊皮墊,幾乎別無它物。

天黑後家人全部回來了,竟然是老少三代,一色女性:阿媽、她三十來歲的女兒和七、八歲的外孫女。兩個二十多歲的小夥子,竟被「推」進了女兒國!主人似乎見怪不怪,我們卻很不是滋味兒。怎麼睡呢?阿媽請我們「往裡邊,裡邊暖和些」,我們也只能遵命,因為外面根本沒多餘地方。我倆把住一個角,頭對頭,成九十度分別順著兩道草牆鑽進被袋,借著暗暗的爐火,我悄悄瞥看他們怎麼睡覺。只見他們依次在圍著火塘的皮墊上弓腰跪下,然後解開腰間綁束皮袍的毛繩,雙臂從袖筒中退出,就勢趴臥在皮墊上。那白天遮身蔽體的光板皮袍,晚上就是禦寒保暖的被蓋。這裡的女性依然保持著不穿褲子的舊習俗。其實不只褲子,連上衣也沒有,渾身上下只一襲光板羊皮縫製的皮袍而已!爐火漸暗,我蜷曲在被窩中,久久難以入睡。已經是二十世紀七○年代,這裡基本上卻還停滯於茹毛飲血的原始時代,牧民吃、穿、住、行,都直接來自飼養的牲畜。吃的是牛羊肉,穿的是羊皮,住的是牛毛粗呢帳蓬,燒的是牛糞,外出騎的是馬和牛……沒有一絲現代色彩,這就是幾乎與世隔絕的藏北。

草牆縫隙傳來的呼呼風聲漸漸消退,我終於迷迷糊糊地睡去,可好像沒多一會兒,耳邊就又「呼呼」起來,原來天已大亮,阿媽在火塘上加了新的牛糞乾,把塘火呼呼地吹旺起來。牧區無電,牧民完全是日落而息,但並非日出而作,阿媽與她女兒已經趕在日出之前完成了擠奶,為我們這兩位男客和她的小外孫女,燒好了熱茶。就著塘火的暖氣,小姑娘先是毫不羞澀全身赤裸地站了起來,然後在外婆幫助下穿上睡覺時當被子蓋的皮袍,紮緊腰帶。完成這一系列動作時,她還不時衝著我們微笑,藏族女性對於展露軀體從不「吝嗇」。

節錄自第268頁

當天晚上,我和多吉就睡他阿姨房間地板的藏墊上,而緊靠我左側的是主人十四、五歲的女兒!塘火熄滅後,冬夜很冷的,大家不由都往一起擠,抱團取暖,雖然隔著藏被,但這麼接近地與年輕姑娘同榻而臥,我還從沒經歷過。氣息相聞,體溫相感,極力堅守著自己的防線,但因此對藏族少男少女的衝動與越軌有了實際的理解。

節錄自第104頁

【七】、更有趣的是,當了記者之後吳長生到偏鄉採訪時需 夜宿 當地,遇到滿是 跳蚤、蝨子的房間怎麼辦?

那次也是搭乘便車,與駕駛員投宿於一個支線公路上的運輸站。走進寬散的大客房,可真是「一間屋子半間炕」:大通鋪剛好佔了半間屋。鋪板上光溜溜的,左側靠牆處,堆放著亂糟糟、灰黃色的破棉絮。怎麼睡啊?駕駛員慢悠悠地說:「我來教你。」只見他先抱起一堆棉絮,在鋪板上鋪了個「窩」 然後又抱來一堆棉絮放在「窩」邊,說這是「蓋的」。我照樣學樣地築窩、拿被,然後準備脫衣睡覺。他攔住我說:「先別忙,你還得跟我學。」說著,他走到離窩最遠的房間一角,從外到裡,脫光了全身衣服,連貼身短褲都不剩,然後迅速跑上鋪、騎進窩、蓋好被。我被他的動作驚呆了,愣站著不知怎麼辦?他催促著:「還發什麼呆啊?快脫快脫,褲頭也別留!」我順從地脫了個精光,也飛速進了窩。他這才解釋說:「這些破棉絮中,什麼小動物都有,為了防止(蝨子跳蚤隔日隨著衣褲)帶走,只能這樣赤條條地應對。明天早起還是看著我怎麼辦,你就怎麼辦。」光溜溜地蜷曲在汙濁的棉絮堆裡,久久難以入睡,總覺得有無數「動物」在皮膚上緩緩爬行……大概也就迷迷糊糊地睡了三、四個鐘頭,駕駛員就叫起了。只見他掀開身上的棉絮,站在鋪板上先伸了伸懶腰,然後用雙手從頭開始,依次往下認真劃拉,最後還跳了跳,說是要把所有「小動物」全都抖落乾淨。確認徹底乾淨了,他才走到屋角去穿衣服。我照樣重複,也放心地乾淨上路了。

節錄自第374頁

【八】、吳長生在西藏時正逢 文化大革命 翻天覆之際,他雖非紅衛兵,但仍無法置身事外。這段 荒唐往事 和城裡的大批鬥比起來,實在微不足道,可是還是讓他「難以釋懷」:

插隊那三年(把知青流放至農村稱之為「插隊落戶」,簡稱「插隊」),正處於極左思潮風行的年代,積極回應毛主席號召並忠實執行最高指示的我們也沒能置身事外,同樣也幹了不少荒唐事。其中一次攔路打劫,就讓我終生感到愧疚。

大約一九七○年秋天,加查農村也展開反對自發資本主義傾向,打擊投機倒把運動。

藏木公社是加查的陶器產地,素有燒陶的傳統……製陶本身並沒被劃入非法,因為產品主要賣給本地鄉親或區供銷社。可是一旦超出這個範圈,自行運到外地賣,就被視為投機倒把了,是犯法,必須予以打擊。

從藏木到洛林,溝石橋是必經之路,而這座橋就在加工廠大門外。每天有什麼人、帶著什麼東西從橋上過,我們都看得一清二楚。為了堵住這條投機倒把的資本主義黑路,我們決定在橋頭設哨,一旦發現「情況」即行查扣。

沒想到設哨當天,就取得戰果。上午十點左右,負責瞭望的小夥子報告說,有個背著滿滿一筐陶器的人正從藏木方向走來,還趕著一頭馱著陶器的毛驢。我們聞訊立即興奮起來,如臨大敵,趕到橋頭準備阻攔。剛剛走過石橋,那人就被我們攔下,看我們氣勢洶洶的樣子,他發覺不妙,臉色頓時變得煞白。結結巴巴地回答了詢問之後,我們厲聲指出他投機倒把行為的嚴重性。在橋頭舉行了一場人贓俱獲的小型批判會,那位藏木的老鄉一直哈著腰,頻頻點頭表示認罪。由於態度好,我們決定寬大處理,只沒收陶器,不沒收投機倒把的重要工具--毛驢。那位老鄉灰溜溜地返回了,多天的心血化為烏有。而我們則在橋頭擺開了賣場,把所有陶器低價賣給了圍觀的眾位鄉親,贏得一片贊許。賣陶所得的三十多元,全部上繳集體。對於一個當時的農戶來說,這不是一個小數目,如果換糧食,能換兩、三百斤呢。

從內心講,我當時其實很同情那位藏木老鄉,看著他垂頭喪氣的背影,心裡很不是滋味兒。但受大潮流推動、大氣候感染,我難以自已……

幾十年過去了,這個當年的革命行動,一直是我心底無法癒合的暗傷,雖然不止一次在心裡向那位老鄉道歉,但至今仍難以釋懷。

節錄自第154頁

初到西藏的吳長生(紅色註記那位)

【九】、後來文化大革命的荒唐 整肅 也延燒到吳長生他們三位北京來的下鄉青年,那些無地放矢的 謠言 讓他們被隔離成孤島:

更為荒唐的事情,發生在我們身上。各種傳言紛紛而來,什麼「他們的家庭經濟條件都不錯,為什麼不在北京待著,到西藏邊疆來幹什麼?可能有不可告人的目的」﹔什麼「他們要那麼多波段的高級收音機幹什麼,可能是用來與境外特務組織聯繫的」……

於是我們名副其實地與外界隔離了。因為那時縣裡只有幾部電話,還是那種近乎原始的搖把式的,別說我們,就是一般縣工作人員也沒有使用長途電話的資格。報紙遲到,私信被查,廣播信號微弱不穩,我們基本上與世隔絕,成為資訊孤島上的現代魯賓遜。這種精神的蹂躪、孤獨,比肉體的折磨更摧殘人。

也是在這期間,劉曉莉接到父親病重的消息,沒想到急匆匆到縣裡請假回內地的她,卻碰到冷冰冰的硬釘子。主持工作的縣領導竟然說我們三個人沒有戶口、來歷不明,是「盲流」、「黑人」,不得離開加查!在兩年之前,分明是他帶領加查縣革委會一班人和東來公社的老百姓,敲鑼打鼓地歡迎我們到加查插隊落戶,親手接過上級組織的介紹信……但為了限制我們的自由,怕我們到上面去告狀,他們竟卑劣地矢口否認。

隨意顛倒黑白,隨意羅織罪名,隨意限制人身自由,隨意查扣、拆看私人信件,隨意威脅人身安全,我親身體驗了政治運動中「挨整」的滋味兒……

節錄自第170頁

【十】、滿懷熱誠從北京下鄉來到西藏,結果竟也“挨整",於是吳長生心灰意冷決定離開,結束三年在加查的農夫生涯。下面這段是 離別前的情景,因我是整本書循序閱讀下來,三年間的 歷歷往事 也隨之浮現,當然也跟著邊讀邊掉淚:

回到加查,鄉親們確認了我們將離去的消息,前一段挨整時的冷漠一掃而光,好多人毫不掩飾地表達了依依難捨之情。一些鄉親登門看望我,送來了核桃、奶渣、桃乾、雞蛋、牛肉乾等食品,甚至整壺的青稞酒。臨離開的前一天下午,鄉親們陸續來到我們即將捨棄的「家」,圍坐在空空蕩蕩的屋子裡,用自帶的各種食品,自發地舉辦了一場送別會。大家你一言我一語地細數著三年來的大小往事,是誰教了我哪句藏話,是誰教我們生火熬茶,是誰幫我們炒青棵、磨糌粑,又有誰幫我就著篝火光捉蝨子;針炙使誰多年的關節痛得到明顯緩解,使誰的胃痛沒再犯;試製炸藥,上山燒炭,跨縣伐竹,電磨飛轉,加工木碗,脫粒機使用,小學校興辦,阿媽、姐妹們一起動手用年終分配的羊毛撚線、織氆氌、為劉曉莉縫製藏袍……沒想到這一切都深深地留在了鄉親們的心中!

我珍惜這最後一晚的主人身分,不斷張羅著熬茶、打茶、斟茶、倒酒,邊聽大家的訴說邊流淚。「早知有今天,還不如當初不來呢。真捨不得啊!但前一段他們那麼對你們,真不知以後還會有什麼,孩子,走吧,走吧」,一位老阿媽含淚說的這句話,終於衝破感情的最後堤壩,使我痛哭出聲。

一哭引起眾哭,大家哭成一片。哭出之後,倒覺得心裡暢快許多,一位大姐低聲哼唱起了藏族的送別之歌,接著大家也隨唱起來……夜已經很深了,說了一晚,哭了一晚,唱了一晚,終於陸續離去。後半夜,我輾轉難眠,不斷回味著藏族鄉親們濃烈、純樸的親情,直到東方發白。為了避免悲悲戚戚的場面,我提前行動,沒與任何鄉親打招呼,就在晨曦中匆匆登車,依依不捨告別了令我終生難忘、刻骨銘心的第二故鄉--加查東來。

節錄自第189頁

【十一】、之後吳長生開始擔任記者,足跡遍及西藏五十餘縣,並成為第一個進入 可可西里 無人區採訪的記者。西藏惡劣環境的烈日、酷寒、強風時時相伴,突發的高山症、雪崩、泥石流坍方、車禍,及罹患雪盲症等形形色色的災難更隨時威脅生命。書裡有許多 精彩的故事 ,但我對這段印象最為深刻,因為我也是「攝影人」,頗能感受“幫需要的人拍照"的那種助人之樂:

返回江孜,好像還是搭軍車。途中路過一處軍營,部隊領導得知我是記者,並帶著一部照相機,便提出了一個請求,幫他們照相。我開始有點兒為難,因為隨身帶的底片有限,實在沒有餘裕。但他進一步說明情況之後,我就欣然從命了。原來他們的營房處在一個山溝開闊處,前不著村後不著店,別說縣城,連藏民住戶都離得很遠。但即使是駐在縣城邊,又能怎樣?縣裡也沒有照相館。而那時普通士兵,在服役的三年中是沒有探親假的,幹部雖然有探親假,也是隔一年半才有一次。沒有網路,沒有手機,軍人與家人交往只有寫信一條途徑。為了向家人展示自己的光輝形象,隨信寄張近照,就是最大的願望。於是有心人在參軍或休假返藏時帶回了底片,隨時等待機會實現願望。我就是在這樣的背景下被他們「抓住」的。

就在營房前面的空地上,一把直背椅子成為道具,軍人們挨個端坐於上,由我操作海鷗牌一二○相機拍下了一張張同一姿勢的黑白「標準照」。在一個多小時裡,我不停地重複同樣的口令,「坐正」、「笑一笑」、「好了」,一連拍完了七、八個膠捲、上百張照片,也接受了無數次誠摯的「謝謝」。但我心中仍有一絲歉疚感,因為我只是幫助戰士們達成心願的第一步,離最終實現還有很遠。他們要保存好拍好的膠捲,繼續尋找機會,托人把它們帶到拉薩軍區軍人服務部沖印,再囑咐探親歸隊的戰友帶回軍營,最後才能將照片隨信分寄給數千里之外的親人。而這後面的幾步,我都沒能為他們做。

節錄自第257頁

【十二】、在西藏做了三年農夫,接著當了八年的記者,最後因考上研究所必需 離開 前去就學。此乃這本「西藏歲月」的 最後 一段,讀了頗有感觸!

九月初,收到錄取通知書的我,托運了鋪蓋、書籍等行李,留下了本不屬於我的西藏物件,依依不捨地告別了同甘共苦多年的藏漢族朋友,登上了飛往成都的班機。透過小小的舷窗,俯視著生活了十二年的西藏大地,那一道道婉誕的江河,那一座座終年積雪的山峰,將要化為永遠的記憶。只想多看幾眼,好讓它們在腦海中刻得更深更深。飛機執著地徑直東行,雪山漸漸消退,西藏慢慢遠去,但我心中的憂思卻變得越來越強……

1980年9月離藏,距1968年9月離京,正好12年。1948年5月出生的我,把20歲到32歲的年華放在雪域高原。難忘西藏,難忘西藏的白雲、藍天、雪山、大河,難忘西藏同甘共苦的阿爸阿媽、兄弟姐妹,難忘西藏四千多個日夜的對錯榮辱、苦辣酸甜。

1968到1980年,一段充滿血與淚、冰與火、愛與恨、善與惡的西藏歲月。

節錄自第455頁

終於介紹完了,

好長的文章……感謝您耐心讀完,掌聲鼓勵!

最後,再借用這段朱天心的文字來結尾……

2017年7月22日朱天心應邀於香港書展演講,

他們有段共同的結論非常有趣:

兩人都認同這是一個 所有人都極度自戀、自我膨脹的時代,人們只願意 關注自己,而不談大價值、大意義,不思索大問題,嚴肅文學或許是沒用的!

我覺得【西藏歲月】這本 嚴肅文學 還是很有用的,

閱讀完吳長生艱辛苦澀的 12 年青春記事之後,

保證你會覺得吃碗陽春麵就很滿足了,

何必排隊三小時去吃一蘭拉麵!

下面這些相片,則是我 2000 年拍攝的西藏:

留言列表

留言列表